玄米

稲のいちばん外側のもみ殻だけを除いた玄米と、ぬか層と胚芽部までとり、胚乳だけにした白米とでは栄養価の点でかなりの差があります。

また、白米は水に浸しておくと数日で腐ってしまいますが、玄米は発芽しはじめます。

まさに玄米は生きている米といえるでしょう。

●栄養

白米を主食にしはじめた江戸時代は、かっけが大流行し、「江戸わずらい」ともよばれました。

これは米のぬか層に含まれるビタミンB1が、白米にすることでほとんど失われるからです。

ぬか層や胚芽部を残す玄米には、このビタミンB1をはじめとしたビタミン群、糖質、たんぱく質、脂質、ミネラル、食物繊維などの栄養素がすべて含まれています。

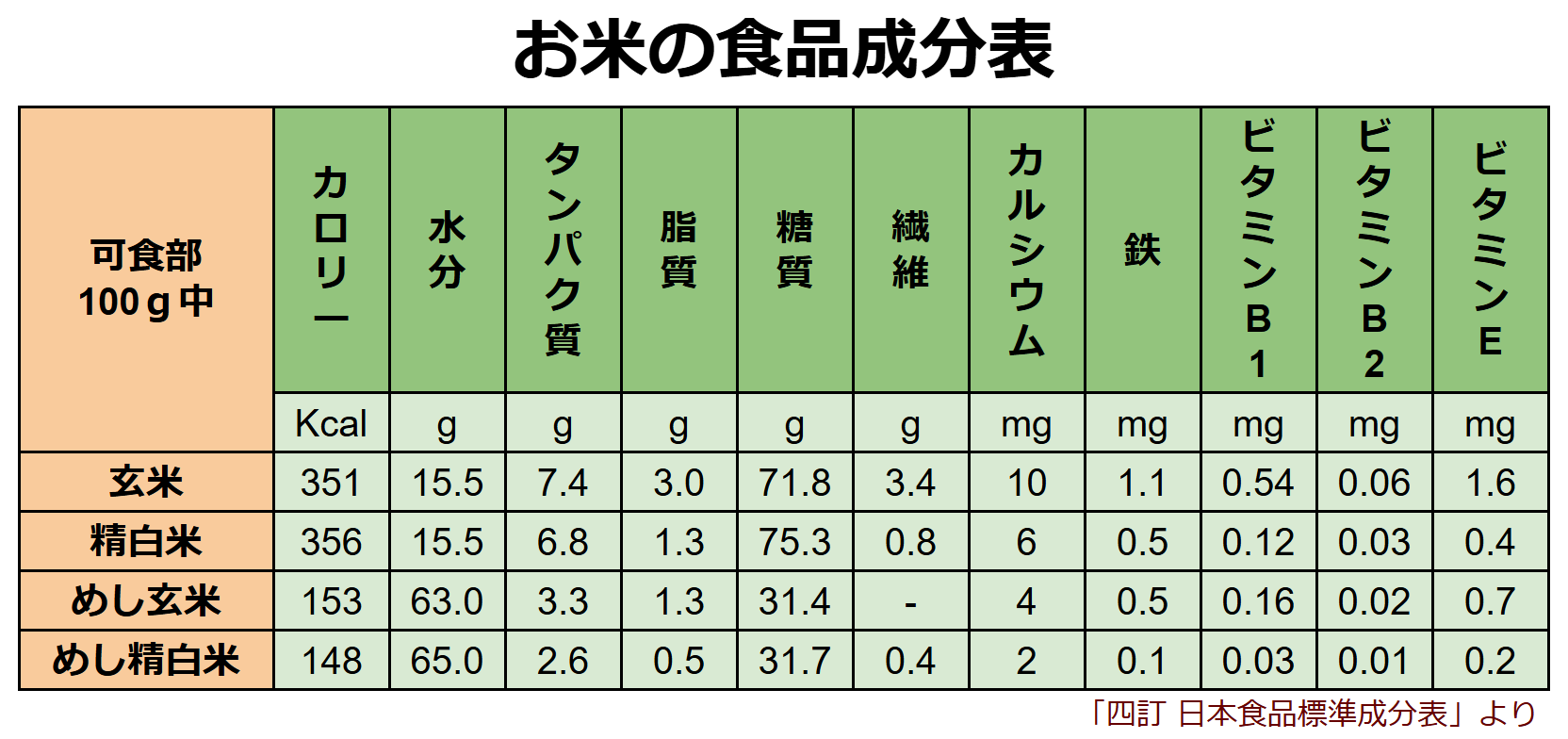

白米と比較すると、食物繊維とビタミンB1は4倍強、B2は2倍、脂質とリン、鉄は2倍強となっています。

●効用

かっけの予防に有効なビタミンB1には、米の糖質をエネルギーに変えるはたらきがあり、疲労回復に有勅です。

玄米のぬか層は消化がわるい反面、これが利点にもなっています。

というのは、不消化物である食物繊維は、便の量をぷやし、腸壁を刺激して腸のぜん動運助を助けるからです。このためが便秘が解消されます。また便が腸内にとどまる時間が短くなり、有害物質の吸収を妨げ、大腸ガンを予防する作用も認められています。

さらに、ぬか層と胚芽部には植物油が多く、リノール酸とビタミンをたっぷり含んでいます。

これらは動脈硬化症と老化防止に大きな役割を果たします。

また玄米に含まれる油には、自律神経失調症やノイローゼの予防にも有効とされています。

栄養豊かな玄米飯を常食するうちに、内臓のはたらきが高まり、体質改善にも効果が現れます。

また、玄米飯は、良くかまなければならないので、食べ過ぎることがなく、肥満防止になります。

●調理法

玄米は圧力釜を使えば短時間で上手に炊くことができます。

1時間ほど水に浸した玄米を水切りしてから炊きます。

水は玄米の1.2倍が基本。自然塩を少々入れて炊くと味がよくなります。

炊飯器を使う場合には、2度炊きします。

白米

精米してぬか層と胚芽部をとり去り、胚乳のみにしたものが白米です。

●栄養

成分は、75%を占める炭水化物の大部分が糖質です。

ほかにたんばく質、ビタミンB1・B2・Eが含まれます、ビタミンB1は胚芽部にあり、白米では、摂取量が不十分です。糖質を体内でエネルギーに変えるにはビタミンBlか不可欠なため、ほかの食品で補うことが必要です。

たんぱく質は良質ですが必須アミノ酸のうちのリジンが少ないため、これを大豆や納豆で補えば理想的です。

●効用

白米に含まれる良質なたんぱく質は血管をしなやかにし、血圧降下のはたらきがあります。さらに、米に含まれる水溶陸の食物繊維は、腸の胆汁酸(コレステロールの一種)を体外に排出し、動脈硬化を予防します。

近年、肉中心の欧米型の食事では動物性指肪のとりすぎが問題になり、成人病の予防に効果が高い日本食が注目を集めています。それは、米の高い栄養価と健康的効能ばかりでなく、米を主食にすることで食事全体が低脂肪におさえられ、理想的な栄養バランス食にしやすいためです。

●洗い方

ぬかのにおいを移さないために、1回めの水洗いは手早く行なうことが、大切です。その後は白濁がなくなるまで、数回水を替えてよくとぎます。

●保存

ぬかのついていない清潔で乾燥した容器に入れ、直射日光のあたらない風通しのよい場所で保存します。味が落ちるので長期保存は避けましょう。

玄米はもみ殻を除いたもので、ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含む。

精白米は、タンパク質を約7%含み、植物性食品の中ではアミノ酸価は高い方であるが、ビタミンB1が少ない。